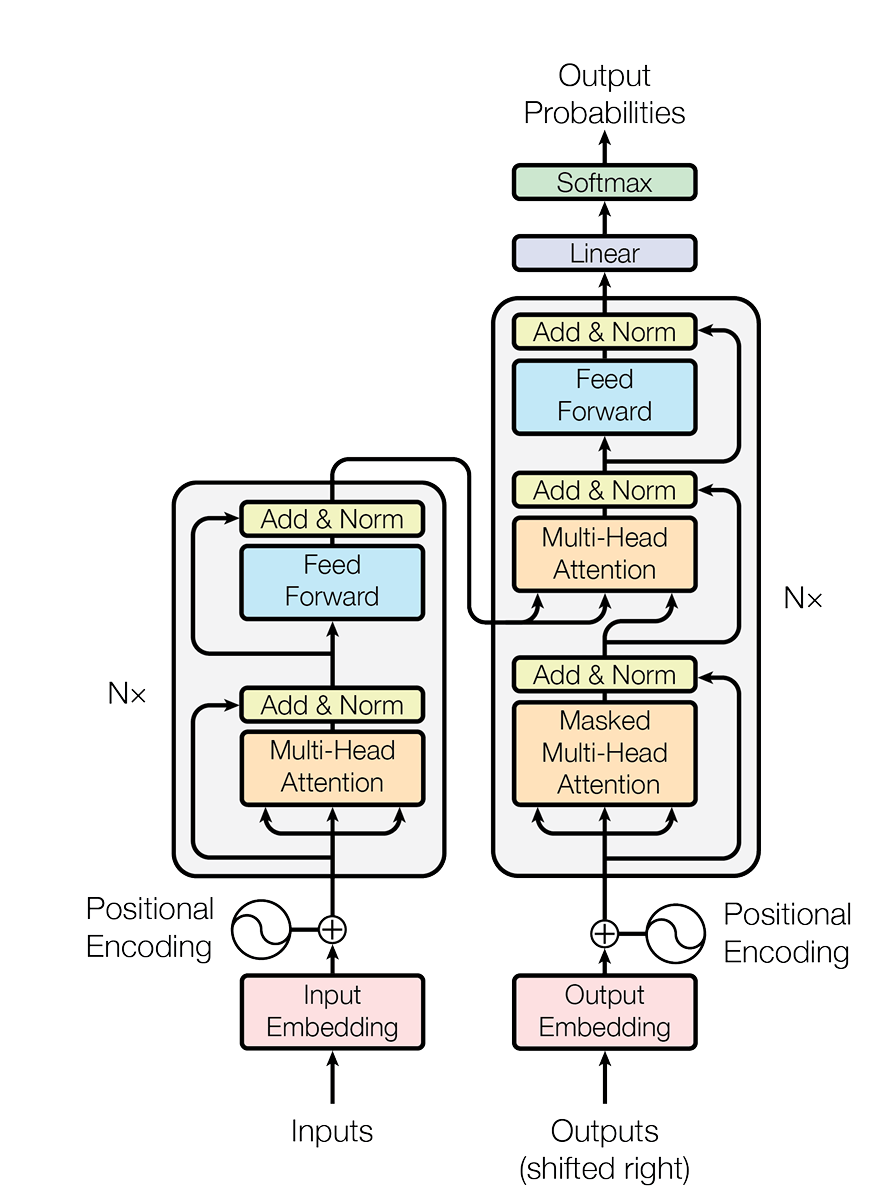

Transformer概述

以原始Transformer为例,讲解一遍其中的子层和各部分有什么用:

- 注意力机制

此部分是Transformer核心中的核心,指代的图中的橙色部分,大致分为三类:多头自注意力机制,masked多头注意力机制,交叉注意力(cross attention)机制。

注意力的核心是构建:

- Query 问询矩阵,这个矩阵会包含“需要获得什么信息”

- Key 键矩阵,这个矩阵会包含“句子有什么信息能被检索”

- Value 值矩阵,这个矩阵会包含“句子能提供什么信息”

- 以上三个矩阵是由$W^Q/W^K/W^V \cdot X$得到,X是输入的信息 多头会在实现注意力机制的时候详细讲解,自注意是指在encoding中所有上述三个值都由Inputs获得,交叉注意力是指decoding中K和V矩阵是由encoder给出,Q是由decoder的masked注意力机制给出。masked注意力机制是因为在训练中是要给出outputs的完整序列,若是decoder能看到将要预测的信息,则训练没有意义,所以在decoder的output上加了mask机制

- Tokenization&embedding 简而言之,这两者是将由utf-8编码的文字转为便于训练的数字并投影到一个连续的向量空间中。具体实现见后文。

- 前馈神经网络&归一化 但是注意力机制本质上就是线性混合,并没有强大的非线性表达能力,加上一层神经网络,可以大大增强其非线性表达能力。而归一化则防止了梯度爆炸和梯度消失,更有利于模型训练。 同时模型设计了残差连接,即输入神经网络和归一化层的x会加在这个层的输出上,这样同样缓解梯度爆炸/消失,有利于模型优化

- 最后加上一层线性函数和softmax,在词表中选取输出的词汇。

整整50页的handout😰,先通读一遍,洋文怎么那么难懂。 整个assignment要求实现:

- 一个BPE分词器(tokenizer)

- transformer语言模型

- 交叉熵损失函数和AdamW优化器

- 训练函数 assignment给出了一些数据以供学习,目前不知道训练能不能用消费级GPU完成,不排除要租算力的可能。

禁止使用torch.nn, torch.nn.functional, or torch.optim这些类,除了:

torch.nn.Parameter- Container classes in

torch.nn(e.g.,Module,ModuleList,Sequential, etc.) 见官方文档以见container类 torch.optim.Optimizerbase class

要求完成:

cs336_basics/*:所有code都要继承在这个文件夹下,具体实现可自由发挥。adapters.py:要求必须在你的函数中实现这个文件中的所有接口,通过调用手搓的函数来完善这个文件,这是用于调用所写函数的“胶水代码“test_*.py:要通过的所有测试。

Tokenizer

UTF-8 编码方式

| Unicode 范围(码点) | UTF-8 字节数 | 二进制格式(x 表示有效位) |

|---|---|---|

| U+0000 – U+007F | 1 字节 | 0xxxxxxx |

| U+0080 – U+07FF | 2 字节 | 110xxxxx 10xxxxxx |

| U+0800 – U+FFFF | 3 字节 | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx |

| U+10000 – U+10FFFF | 4 字节 | 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx |

训练方式

作业提出需要使用BPE方式进行分词训练,主要有以下三步:

- Pre-tokenization:如果此时开始merge的话便会导致标点对分词产生影响,导致分出两个词义相差无几却分成不同词的情况,所以GPT-2的实践形式是先用正则化分出标点和单词,分别进行分词,导致标点不影响分词。

|

|

- 词汇初始化:将所有词汇按照UTF-8的编码转为原码,之后按照字节进行拆分,由于一个字节大小是256,所以初始的词汇表是256.

- 训练分词器:依照频数对最高的词进行融合

注意:需要对

<|endoftext|>这个特殊的字符进行分词,并保证分词不变。

提升性能

分词可能很慢,可以通过multiprocessing这个自带库进行并行计算加快pre-tokenization这步,可以查看实例来学习

提前分词

需要把<|endoftext|>纳入考虑,可以用re.split分为两个文本后用|连接起来。

优化

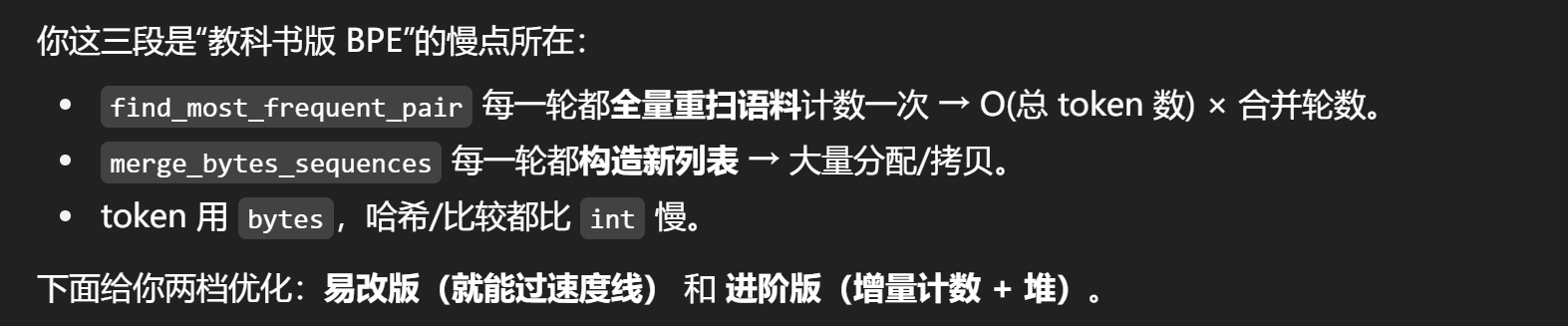

吭哧吭哧做完了,在自己的测试上跑通了,但是在官方测试上超时了😭

改进:

改进:

- 用int将bytes替换,在最后输出时再替换为byte。每合并一个字符就给这个字符赋予一个新的id,最后用这个字典将id转为bytes,同时在运行过程中维护这样的字典。按照gpt所说,这应该能让我勉强过线,先试试看🤓

- 实际不行,检测每步操作时间。

可以发现性能瓶颈主要在训练上,虽然每一次删除和融合速度都较快,但是数百次融合和求最多字符对导致时间累计得很大。因此,改为采用最大堆和惰性校验方法。

1 2 3 4 5Time to delete words: 0.02 seconds Time to encode text: 0.01 seconds Time to train BPE: 5.96 seconds Time to find most frequent pair: 0.02 seconds Time to merge byte sequences: 0.02 seconds- 原始方式:先遍历整个token库O(N),找到最多的token对,然后遍历整个token库把这个token对merge掉O(N) 。

- 半优化方式:在最开始统计seq_pair O(N),然后维护一个最大堆,每次循环从最大堆中选取最大的token对,并和seq_pair比较,数量相同才选取,然后merge他两并惰性遍历整个token库得到部分更新的seq_pair

- 实际上还有业界的最优化算法,貌似挺复杂的暂时不采用。 需要更新的函数:

- 整个train_bpe()

- merge的时候同时惰性更新seq_pair

- 增加最大堆。 注意:当多个token对对数并列时,选取字典序数最大的那个 成功使得运行时间控制到1s左右。 但是在后期merge仍然有冲突,猜测可能是并列的时候没有处理好导致的,无力再修了,直接在网上抄个答案(结果有的也有问题……)。 stanford-cs336-a1/cs336_basics/BPETokenizer.py at main · Spectual/stanford-cs336-a1 这个是没问题的。一个分词器就写了三天…… 接下来是Transformer的核心组件:embedder,encoder,decoder,softmax等

Transformer Language Model Architecture

现在的语言大模型不同于Ateention is all you need中的架构,一般都是先进行归一化,输入encoder后再进入残差神经网络。语言大模型接受(batch_size, sequence_length)维度的输入,之后输出(batch_size, sequence_length, vocab_size)大小的输出,取其中概率最高的词作为lm下一个输出的词,然后用实际的下一个词计算交叉熵损失。

以下列举一些lm的模块:

- embedder

transformer把一系列token ID转为连续的向量,具体的是把

(batch_size, sequnce_langth)的向量转为(batch_size, sequence_length, d_model) - 归一化前的transformer模块

经过

num_layers个Transformer层,我们会把最终的结果转为词的分布。现在的实现是把归一化放在encoder后的,归一化后,我们将使用一个标准的训练过的线性转化把输出转为预测下一个token的向量。

Torch中的行/列向量与广播机制

行向量 (row vector) 数学上是形状 [1, n],一行 n 列。

常见写法

|

|

✅ 在矩阵加法中,这两者都会表现为「行向量」,差别只是 row1 是一维,row2 是二维。

列向量 (column vector)

数学上是形状 [n, 1],n 行一列。

常见写法

|

|

用 unsqueeze / view 控制维度

如果你一开始是 一维向量 [n],可以用这些方法转为行/列向量:

|

|

广播机制 为了出发广播机制,进行运算的张量必须满足以下条件:

- 每个张量至少有一个维度。

- 迭代维度尺寸时,从尾部的维度开始,维度尺寸

- 或者相等,

- 或者其中一个张量的维度尺寸为 1 ,

- 或者其中一个张量不存在这个维度。 示例:

|

|

数学表示

对于如numpy和pytorch等数学库,通常写作的是行向量,比如创建一个Linear(in_feature, out_feature)中:

weight.shape = (out_feature, in_feature)所以,在线性代数中的公式$y=Wx$,在这类库中要写成$y = x @ W.T$,这样有利于调用底层的矩阵运算库。

线性模型

Assignment要求实现一个线性模型,实现:

def __init__(self, in_features -> int, out_features -> int, device=None, dtype=None)def forward(self,x:torch.Tensor)->torch.Tensor要求:- 为

nn.Module子类 - 继承父类

- 用

W而非W^T来储存参数,这样更高效,并且同时用nn.Parameter包装 - 用

torch.nn.init.trunc_normal_来初始化 - 不允许使用

nn.Linear或nn.functional.linear初始化: - 线性权重:$\mathcal{N}\left(\mu=0, \sigma^{2}=\frac{2}{d_{\text{in}}+d_{\text{out}}}\right)$ 截断于 $[-3\sigma, 3\sigma]$。

- Embedding:$\mathcal{N}\left(\mu=0, \sigma^{2}=1\right)$ 截断于 $[-3, 3]$

- RMSNorm: $\mathbb{I}$(全1向量)

|

|

广播机制会把b:[out_features]扩展为b:[batch_size,out_features],但是此处好像不需要设置bias项,只要求实现一个线性变化。同时注意torch的实现惯例是把W当作[out_feature,in_feature]的向量

nn.Parameter

nn.Parameter是torch.Tensor的子类。- 它的特别之处在于:

- 当你把

Parameter放到一个继承自nn.Module的类里时,PyTorch 会自动把它注册为模型的可训练参数。 - 这意味着:优化器(如

torch.optim.SGD、Adam)在调用model.parameters()时会找到它,并更新它的值。 - 可以用于你希望在训练中被优化的张量如权重矩阵 W 和 偏置向量 b。

- 当你把

Embedding

参考文献:Glossary of Deep Learning: Word Embedding | by Jaron Collis | Deeper Learning | Medium,Cross-Entropy Loss Function in Machine Learning: Enhancing Model Accuracy | DataCamp

Embedding层是将Tokenizer输出的id映射到d_model维度的向量空间。要求实现:

- 维度上的降维

- 语义上的近似

实际上就是一个大矩阵,把tokenizer训练的bytes2int字典中的每个token的id转化成独热编码,把独热编码输入线性网络后输出映射在向量空间上的向量。而训练则分为独立训练与和下游网络一起训练两种方式。

- 同下游网络一起训练是当下端到端的训练的常见形式

- 早期或者微调阶段的embedding也会用CBOW等方法独立训练 具体方法是用交叉熵优化模型,即: $$H(p,q) = -\Sigma_x{ p(x)\log{q(x)}}$$ 这里的$p$和$q$是概率分布,以softmax算法为例: $$ \begin{aligned} p &= [0,0,1],\quad q = [0.1,0.7,0.2]\\ H(p,q) &=-(0\times\log{0.1}+0\times\log{0.7}+1\times\log{0.2}) \end{aligned} $$ 此处要求实现:

- __init__(self, num_embeddings, embedding_dim, device=None, dtype=None): 构建一个嵌入模块。此函数应接受以下参数:

- num_embeddings: int 词汇表的大小

- embedding_dim: int 嵌入向量的维度,即 $d_{\text{model}}$

- device: torch.device | None = None 存储参数的设备

- dtype: torch.dtype | None = None 参数的数据类型

- def forward(self, token_ids: torch.Tensor) -> torch.Tensor: 查找给定 token ID 的嵌入向量。 确保:

- 继承自 nn.Module

- 调用超类构造函数

- 将你的嵌入矩阵初始化为 nn.Parameter

- 将嵌入矩阵存储为最终维度为 $d_{\text{model}}$

- 不要使用 nn.Embedding 或 nn.functional.embedding 再次使用上述设置进行初始化,并使用 torch.nn.init.trunc_normal_ 初始化权重。

预归一化Transformer模块

所有Transformer都有两个模块:多头注意力机制和前馈神经网络 在初始的Transformer中,模型在两个sub-Layersz中使用了归一化加上残差连接,现在常称为“后归一化(post-norm)”。然而研究发现使用前归一化可以有效提升模型训练稳定性。可以理解为每一个Transformer块输出的内容会不经归一化“纯净”地进行残差连接。接下来会遍历预归一化的Transformer的所有内容,一连串地实现它们。

均方根层归一化

$$\mathbb{R}\text{MSNorm}(a_i)=\frac{a_i}{\text{RMS(a)}}g_i$$

其中$\text{RMS}(a)=\sqrt{\frac1{d_model}\sum_{i=1}^{d_model}a_i^2+\epsilon},\quad g_i\text{是一个可以学习的增益(gain)参数,而}\epsilon=1e-5$

注:可以将参数转为torch.float32来防止溢出。比如你的forword()应该如此写:

|

|

同时注意输入张量的维度是[batch_size, seq_length, d_model],求和的时候对最后一维求和。

dim参数在max, mean, sum等函数中不同参数的含义:

dim为0和1时分别表示对行求和和对列求和,也可以用负数表示倒数第几个维度,比如下列向量:

|

|

同时可以使用keepdim=true来保留求和的那个维度,防止降维,这个可用于广播机制。

|

|

前馈神经网络

$$ \begin{aligned} \text{ReLU}(x) &=\max(x,0 )\\ \text{SiLU}(x) &= x\cdot \sigma(x) = \frac{x}{1+e^{-x}}\\ \text{GLU}(x, W_1, W_2) &=\sigma(W_1x)\odot W_2x\\ \text{FFN}(x) = \text{SwiGLU}(x, W_1, W_2, W_3) &= W_2 (\text{SiLU}(W_1 x) \odot W_3 x),\\ x\in\mathbb{R}^{d_{model}},W_1,W_3\in\mathbb{R}^{d_{ff}\times d_{model}},&W_2 \in \mathbb{R}^{d_{model}\times d_{ff}},d_{ff} = \frac 83 d_{model} \end{aligned} $$

其中$\odot$表示逐元素相乘,如果使用Sigmoid/tanh等激活函数,可能导致梯度消失,而ReLU等函数则可能导致恒为0的神经死亡。geting机制在使用Sigmoid函数的同时乘以了一个线性函数,把Sigmoid函数作为了一个“门控作用”。此处可以使用torch.sigmoid()函数。

注意:因为x的维度通常是[batch_size, seq_length, d_model],要与[d_ff, d_model]的W相乘。需要运用广播机制的话,要求左张量的最后一维和右张量的倒数第二位相等,所以要x @ W.T -> [batch_size, seq_length, d_model] @ [d_model, d_ff]

相对位置Embeddings

$$ R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} $$$$ R_k^i = \begin{bmatrix} \cos(\theta_{i,k}) & -\sin(\theta_{i,k}) \\ \sin(\theta_{i,k}) & \cos(\theta_{i,k}) \end{bmatrix}. $$$$ R^i = \begin{bmatrix} R_1^i & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R_2^i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & R_3^i & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & R_{d/2}^i \end{bmatrix}, $$也就是对于$i\in\{1,\cdots,seq\_len\},k\in\{1, \cdots, \frac d2\}$,则对于每个$x^i\in\mathbb{R}^d$,可以把其分为$\frac d2$组,然后对其乘上$R^i$矩阵,最后再拼接回去,得到经过position embedding的向量。(实践中k是从0开始记得,所以计算$\theta$的公式也得改)

$$ \begin{aligned} R^i &= \mathrm{diag}(R_1^i, R_2^i, \ldots, R_{d/2}^i), \quad R_k^i \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \\ R^i x^{(i)} &= (R_1^i [x_1, x_2]^T, R_2^i [x_3, x_4]^T, \ldots) \\ x'_{2k} &= x_{2k} \cos\theta_{i,k} - x_{2k+1} \sin\theta_{i,k}\\ x'_{2k+1} &= x_{2k} \sin\theta_{i,k} + x_{2k+1} \cos\theta_{i,k} \end{aligned} $$

同时会传入position数组,维度同seq_len相同,作为位置索引。

实现形式是计算一个[seq_len, d/2]的cos和sin矩阵,最后直接应用广播机制与x相乘。

点乘Softmax

$$ \text{softmax}(v)_i = \frac{\exp{v_i}}{\sum^n_{j=1}{\exp{v_j}}} $$但是注意到有时候$v$会过大,导致出现$\frac{\inf}{\inf}$的情况,对此,我们可以把这个向量每个元素减去最大的元素,把最大的元素变为0,可以有效缓解此现象。

$$\text{Attention}(Q,K,V)=\text{softmax}\left( \frac{Q^TK}{\sqrt{d_k}}\right)V$$$$ Q \in \mathbb{R}^{n \times d_k},\quad K \in \mathbb{R}^{m \times d_k},\quad V \in \mathbb{R}^{m \times d_v} $$- $n$:query 的序列长度(通常是目标序列的长度,比如解码时的句子长度)。

- $m$:key/value 的序列长度(通常是源序列的长度,比如输入句子的长度)。

- 在自注意力(self-attention)中,通常 $n = m$。

- 在交叉注意力(cross-attention,比如 encoder-decoder attention)中,$n$ 和 $m$ 可以不同。

- $d_k$:query/key 的维度。

- Query 和 Key 必须在同一向量空间里才能计算内积(相似度)。

- 所以它们共享同一个维度 $d_k$。

- $d_v$:value 的维度。

- Value 不参与相似度计算,它只是被“加权平均”后输出。

- 因此它的维度可以不同于 $d_k$,一般设为 $d_v = d_k$,但理论上可以不一样。

同时设计一个

mask: $M \in {True,False}^{n×m}$,如果$M$矩阵为False,需要在此处的预softmax值加上$-\infty$。 算出来$Q^TK$之后再key维做softmax,求得要对哪个key值做注意力。

多头注意力机制

$$ \begin{aligned} \text{MultiHead}(Q, K, V) &= \text{Concat}(\text{head}_1, \ldots, \text{head}_h), \\ \text{where } \text{head}_i &= \text{Attention}(Q_i, K_i, V_i). \end{aligned} $$$$ \text{MultiHeadSelfAttention}(x) = W_O \cdot \text{MultiHead}(W_Q x, W_K x, W_V x) $$但是具体实践中建立多个单头注意力并单独计算会非常影响性能,所以普遍的实践是把多头注意力的小矩阵在参数维度叠加起来,即: $$ \begin{aligned} &\textbf{输入:} \ &\quad X \in \mathbb{R}^{n \times d_{\text{model}}}, \quad \text{其中 $n$ 为序列长度,$d_{\text{model}}$ 为 embedding 维度。} \

&\textbf{Step 1:线性投影并拆分为 $h$ 个头} \ &\quad \text{对于每个头 $i \in \{1,\dots,h\}$,定义投影矩阵:} \ &\quad W_Q^{(i)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}, \quad W_K^{(i)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}, \quad W_V^{(i)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_v}, \ &\quad \text{其中 } d_k = d_v = \frac{d_{\text{model}}}{h}. \

&\quad \text{得到每个头的投影结果:} \ &\quad Q^{(i)} = X W_Q^{(i)} \in \mathbb{R}^{n \times d_k}, \ &\quad K^{(i)} = X W_K^{(i)} \in \mathbb{R}^{m \times d_k}, \ &\quad V^{(i)} = X W_V^{(i)} \in \mathbb{R}^{m \times d_v}. \

&\textbf{Step 2:打分与注意力权重} \ &\quad \text{对于每个头,注意力权重为:} \ &\quad \text{Scores}^{(i)} = \frac{Q^{(i)} (K^{(i)})^\top}{\sqrt{d_k}} \in \mathbb{R}^{n \times m}, \ &\quad A^{(i)} = \text{softmax}(\text{Scores}^{(i)}) \in \mathbb{R}^{n \times m}. \

&\textbf{Step 3: 拼接矩阵加速}\ &\quad 在实践中会使用W_Q = [[W_Q^1],[W_Q^2],\cdots,[W_Q^h]]\in \mathbb{R}^{d_{model}\times h\cdot d_k}拼接出来. \ &\quad 同理W_K\in\mathbb{R}^{d_{model}\times h\cdot d_k},\quad W_V\in \mathbb{R}^{d_{model}\times h\cdot d_v}.\ &\quad 之后再拆分Q\to(h,n,d_k),\quad K\to(h,m,d_k),\quad V\to(h,m,d_v)\ &\quad \text{Scores}=\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\in \mathbb{R}^{h\times n\times m}. \ &\quad \text{A}=\text{softmax}(\text{Scores})\in\mathbb{R}^{h\times n\times m}\

&\textbf{Step 4:加权求和得到每个头的输出} \ &\quad O^{(i)} = A^{(i)} V^{(i)} \in \mathbb{R}^{n \times d_v}. \ &\quad 拼接矩阵的 O = AV\in\mathbb{R}^{h\times n\times d_v} \

&\textbf{Step 5:拼接所有头并做最终线性变换} \ &\quad \text{将 $h$ 个头的结果拼接:} \ &\quad O = \text{Concat}(O^{(1)}, \dots, O^{(h)}) \in \mathbb{R}^{n \times (h \cdot d_v)}. \ &\quad 拼接矩阵的O\to \mathbb{R}^{n \times (h \cdot d_v)}\

&\quad \text{再用输出投影矩阵:} \ &\quad W_O \in \mathbb{R}^{h \cdot d_v \times d_{\text{model}}}, \ &\quad \text{得到最终输出:} \ &\quad \text{MHA}(X) = O W_O \in \mathbb{R}^{n \times d_{\text{model}}}. \end{aligned} $$ 注意:在handout中由于torch等库表示向量维度方式不同,可能有维度与上文所写的相反的情况。

在mask的时候,注意$\text{Score}\in \mathbb{R}^{h\times n\times m}$,其中n是解码的句子长度,m是输入的句子长度。在encoder时候,两者同长为seq_len,在decoder的时候不相同,m是encoder输入,n是decoder自回归输入。但是可以用padding使两者同长。至于为什么要把mask在自注意机制中写死,我也不是很清楚,理论上decoder需要mask机制是因为decoder需要自回归不断预测下一个词,所以在训练的时候要mask防止看到下一个词,而encode是不需要的,这是因为现在的llm并非原始Transformer模型,而是纯decoder模型,满足一个自回归的chatbot的任务需求。而原始Transformer则是进行翻译任务,需要提供原文和翻译,因此设计了encoder和decoder。

同时要求对$A$的每个头的query和key向量加上rope position embedding。

The Full Transformer LM

完成了所有子层后,就可以着手组装完整的大语言模型。

$$y = x+\text{MultiHeadSelfAttention}(RMSNorm(x))$$$$\text{output} = y + FF(RMSNorm(y))$$最后通过一个归一化和线性网络。 写完整个模型架构之后只能感叹“好的研究是超出时代的”。

训练大语言模型

训练一个大语言模型主要需要三个部分:

- 损失函数:我们需要定义一个交叉熵损失函数

- 优化器(Optimizer):定义一个优化器来最小化损失函数(AdamW)

- 训练循环:我们需要元件来装载数据,保存保存点以及管理训练